3月に入り、家々の庭先にはクロッカスやスノードロップなど可憐な早春花が咲きほこり、北欧デンマークでもようやく春の気配が感じられるようになってきました。 いつもなら、この時期、デンマークの人びとは、長く暗い冬から抜け出た喜びを強く感じ、なんとなく身も心も軽くなってうきうきするものですが、今年は、年頭から、就任したばかりの米国大統領の言動に世界中が振り回され、ヨーロッパでは各国首脳が「再軍備化」を話し合う緊急会議を開くなど、いつになく緊張した空気に包まれています。

そのため、新聞、TVニュース、その他あらゆるメディアは、日々この関連記事で埋め尽くされ、他のできごとが脇に追いやられて、影をひそめているように感じられます。そんな中で、私が注目したポジティブなできごとを今日は取り上げたいと思います。

<“春闘”と“合意に向けての話し合い”の違い>

といっても、読者のみなさんには、少々硬いテーマだと捉えられるかもしれない「労使協定」の話です。日本では、「春闘」と呼ばれており、この時期、{春の闘い=労働者の闘い=賃金値上げ闘争}が繰り広げられているのではないでしょうか。

デンマークでは、これを、“overenkomstforhandlinger”と呼んでいます。overenkomstはagreement(合意)のことで、forhandlingerはnegotiations(交渉・話し合い)、つまり「合意に向けての話し合い」で、日本の「春闘」という言葉の響きとはかなりニュアンスが異なります。いずれにしても、どちらも、雇用者側と労働者側の代表が、今後の労働条件などに関して折衝し、出来るだけ合意を取り付けて、前へと進む手段であることに違いはないわけで、万一合意に至らなかった場合は、ストライキやロックアウトという手段に出ることが考えられますが、このような大きなトラブルは、近年日本でもデンマークでも発生していないようです。

これまで長年にわたり、春のこの時期に定期的におこなわれる両国の労使間の折衝を見てきましたが、言葉の響きだけでなく、話し合われている中身にもかなり大きな隔たりがあるように思われてなりません。簡単に言ってしまえば、日本の場合は、ベースアップが唯一とまで言わなくても最大重要テーマであるのに対して、デンマークの場合は、賃金だけでなく、年金掛け率、育休時のフル賃金給与保障期間、オーバータイムなど正規労働時間外労働への支払い、働き方/労働環境、生産効率性などなど、かなり広範にわたる課題について話し合われ、取り決められるということです。

また日本には、自治労・自動車総連・電機連合・UAゼンセンなどのような産業別連合体がありますが、企業別組合が主であるのに対して、デンマークでは、他の多くの先進工業国同様、職能別労働組合が主であり、労使間の話し合いは、まず、いくつかの職能別労働組合で構成されている<労働者の連合体>と<雇用者の連合体>の話し合いから始まります。そしてここで取り決められた基本的な諸条件は、その後各企業に持ち帰り、ここでさらに企業独自の状況に応じた交渉が行われ、最終的には、各職能別組合に加盟している組合員の投票で賛否が決められる仕組みです。

もう一つ、日本とデンマークの労働組合に関する大きな違いは、その加入率です。両国ともに、加入率は年々低下の傾向が見られますが、日本の場合は、最新推定加入率(2024年)は16.1%で、デンマークの最新加入率(2025年)は50%です。デンマークをはじめとする北欧諸国(アイスランド、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー)は、どこも加入率が50%を超えていますが、それは、これらの国では、組合傘下の機関が失業給付もあわせて管理しているためです。つまり、自分たちの権利を守るために職能別組合に加入して組合費を払うと同時に、失業した際の経済的な自己防衛費も同時に積み立てるシステムなのです。

<労使間で合意されたことは?>

システムの説明はこのぐらいにして、私が今回注目したポジティブな話に戻りましょう。それは、デンマークの製造業分野における労働組合連合組織であるCO-Industriと同分野の雇用者連合組織であるDansk Industri(通称DI)が、他分野の労使交渉に先駆けて、1か月以上話し合った結果、2月10日に合意に至ったことが、交渉に当たった双方トップの合同記者会見で発表されたことです。労働者側が最も強く要望したのは、実質賃金の上昇で、雇用者側からの強い要望は、競争力の更なる強化でした。

主な取り決め内容は、

- 今回の合意は、2028年3月1日までの3年間有効

- 最低賃金が2025~27年の3年間に約8%上昇 (実質賃金交渉は後日ローカルで)

- 年金掛け率を今年1%上げ、来年と再来年は連続して“自由選択アカウント”(注1参照)の掛け率を1%上げる(結果として、現在の9.0%を11%にアップ)

- この自由選択アカウントを利用して、労働者は家族と共に休暇を取る新たな権利を得る。また同居する未成年の子どもが病気になった時の3日目の欠勤権利、近親の医療機関での診察や関係当局との話し合いに同伴する権利を得る

- 本人が病気になった際の有給期間を3週間追加。これで有給期間は合計17週間に

- ワークライフバランス改善のために、育休時のフル賃金支給期間を2週間増やす(配分は、両親の間で自由に決められる)

- オーバーワークに対する支払いは3%増、他の「不都合な勤務」(例えば週末・祭日勤務など)に対する支払いは3.5%増

- 見習いや実習生に対する給与は、今年4%、来年3.5%、再来年3.5%アップ

今回の製造業分野における労使交渉を皮切りに、これまでに運輸・建設・小売業/事務分野等の労使交渉がおこなわれ、どの分野でもおおむね同様の合意が得られています。

<デンマークモデルはいまだ健全!>

2月10日の記者会見に臨んだDI(製造業雇用者連合組織)の社長は、次のように述べました。

「今世界は、予測困難かつ激動の時代を迎えています。そのため、今回の交渉は、これまでになく困難なものでした。しかし、私たちが、こうして労使間合意に至ったことは、今後3年間の労働市場における安定と予測可能な状況を保証することを意味します。世界秩序が危機に立つ今だからこそ、これまで以上に、協調と責任意識が求められており、これは、ヨーロッパ、デンマークは勿論のこと、デンマークの労働市場においても言えることです。その努力の結果、私たちは、ここに3年間の労使合意の枠をデンマーク市場に提供することが出来たのです。」

1か月以上にわたる交渉が、両者win-winで幕を閉じたことへの安堵感と合意達成に成功した誇りを強く感じるとともに、「労働市場のことは、政府はできるかぎり介入せず、労使間の話し合いで決める」をモットーとするデンマークモデル

(注2参照)が、いまだに健全であることを強く感じさせられた会見でした。

(出所:日刊新聞Berlingske)

(出所:日刊新聞Berlingske)

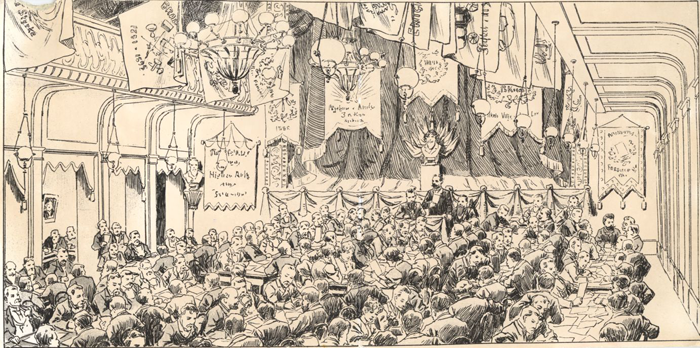

製造業分野の大枠労使交渉を終えて会見に臨むDI(雇用者側)とCO-industri(労働者側)トップたち

<忘れてならないこと>

今回、ポジティブなニュースとして、春の労使交渉合意を取り上げましたが、デンマークにおける労使協定の歴史は、今から136年前の1899年にさかのぼります。そのころから徐々に培われてきたデモクラシー(共著「デンマークにみる普段着のデモクラシー」参照)は、「対話」や「連帯責任」から生まれると考えられており、当事者双方がともにこれを尊重することがたいせつです。

(出所:danmarkshistorien.dk)

(出所:danmarkshistorien.dk)

1899年9月、4か月にわたる労使間のストライキとロックアウト後、デンマーク初の労使協定が結ばれた。

具体的な合意内容を見ると、何か労働者側が「棚からぼたもち」のように有利な条件をゲットできたように思われるかもしれませんが、決してそうではありません。雇用者側がここまで労働者に好条件を出して来るのは、働く人たちのワークライフバランスが向上し、仕事に見合った報酬が得られれば、人々の働くことへのモチベーションが高まり、これが、生産性や効率性向上に直結すると確信しているからなのです。その結果として、デンマーク産業は、総合的に、これまでになく業績を上げており、消費の向上、インフレ抑制(1月現在1.5%)、記録的低い公債などにもつながっているように思われます。このポジティブな連鎖反応が、これから先も続くことを願うばかりです。

注1:自由選択アカウント:2007年の労使協定から導入された。労働者は所属する組合の労使協定で決められた率を給与の中からこのアカウントに掛け、これを企業側が管理する。労働者は、このアカウントに蓄積された掛け金の一部を、休暇・家族のための福祉休暇・年金掛け金アップなどの追加金として引き出して利用することができる。

注2:デンマークモデル:①柔軟な労働市場(解雇規制が緩い),②手厚いセーフティネット(失業給付等が充実),③積極的な雇用政策(次の仕事に移るための職業教育プログラムが充実)の3本柱から成り立っている。デンマークがこうした政策を可能にしているのは、政労使3者による緊密な連携が大きいと言われている。